Une beau jour de janvier, une benguiste retourne dans son village / One fine day in January, a returnee returns to her village.

Partie 1 : Les funérailles / Part 1 : Funerals

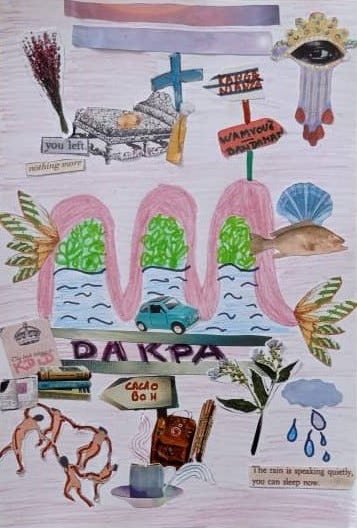

(Collage by moi, pencils+ paper+ felt tip pens)

Cher.e ami.e,

Est-ce que je t’ai dit que je suis en train d’ecrire un livre ? D’ailleurs, je peux enfin dire que je l’ai terminé la semaine dernière. Mais comme l’écriture c’est surtout de la réécriture, je sais qu’il ne s’agit que de la première version que je vais devoir réécrire jusqu’à ce que j’atteigne le résultat voulu. Je suis quand même fière d’avoir pu écrire un roman en entier même si je suis à l’étape où je me demande comment on fait pour trouver un éditeur/ une éditrice. Est-ce que ce livre de fiction romantique-érotique intéressera quelqu’un d’autre que les trois amies et demi qui me lisent régulièrement ? En tant que lectrice avide, il m’a fallu des décennies avant de pouvoir me sentir capable de me lancer dans l’aventure que représente l’écriture d’un livre entier, dont la majeure partie a été écrite au début du mois de janvier dernier.

Le mois de décembre avait été un bon mois pour moi tu sais ?. Une fois n’est pas coutume, mon corps et mon cerveau semblaient être de mon côté : voyages, romance, fêtes, sorties etc. je surfais sur une vague montante. Puisque je sais que les vagues descendantes m’attendent toujours au tournant de toute façon, et puisque je n’allais pas reprendre le travail avant mi-janvier, j’ai décidé d’aller passer la premiere semaine de janvier dans mon village maternel pour terminer le livre que j’avais commencé à écrire aux alentours de novembre. C’était ça ou bien rester seule chez moi car je n’avais ni les fonds, ni les amies nécessaires pour aller louer une villa en bord de mer.

Ce n’était pas la première fois que j’allais dans mon village. Lorsque j’étais enfant, je me souviens y être allée seulement une fois. Je devais avoir huit ans, et mes parents avaient décidé de nous emmener moi et mes sœurs, faire le tour du pays, ce qui comprenait la visite de leurs villages respectifs. Je me souviens être à moitié allongée sur la banquette arrière lorsque notre voiture emprunta le pont de Tiassalé pour traverser le Bandama, notre fleuve ancestral. Je me souviens d’avoir vu defiler à l’envers les arches caractéristiques de ce pont, (très impressionnantes pour un enfant), en même temps que je sentais la voiture conduite par mon père sursauter en passant sur les lignes de métal au sol. J’ai toujours eu un peu peur des ponts, surtout des ponts au-dessus des étendues d’eau et aujourd’hui je me demande si ça ne vient pas de ce voyage là.

Depuis lors, je n’etais pas retourner au village, lorsque je revenais en vacances à Abidjan, je restais en ville et je faisais les sorties touristiques habituelles dans les villes balnéaires aux alentours. Et puis mes parents, comme beaucoup de parents ivoiriens, sont le genre d’africains qui ont peur du village et qui ne veulent pas que leurs enfants y aillent, surtout sans eux. Le voyage qu’on avait fait quand j’avais huit ans était leur façon de nous montrer le pays au moins une fois, et une seule fois pour toute. Beaucoup de gens dans ce pays associe le village avec tout ce qui est traditionnel, et tout ce qui est traditionnel s’apparente à la « sorcellerie. » Un héritage du lavage de cerveau général effectué par les colons.

Lorsque je demandais à mes parents pourquoi ils ne voulaient pas qu’on aille au village étant donné qu’eux-mêmes y sont nés et y ont passé leurs enfances, la seule réponse que je recevais était « c’est pas la même chose. ». J’avais insisté pendant des années pour aller voir ma grand-mère dans mon village paternel mais mon père faisait semblant de vouloir m’y emmener et laissait ma demande trainer jusqu’à ce que mon séjour se termine et que je doive retourner en Europe. L’année où je m’étais décidé d’y aller seule et que face à ma détermination, ma mère avait accepté de m’accompagner, ma grand-mère décéda seulement deux mois avant mon arrivée. Et là oui, je devais aller au village pour son enterrement. J’ai refusé d’y aller. Si je ne pouvais pas aller au village pendant que ma grand-mère était vivante, eh bien ça ne m’intéressait plus d’y aller après sa mort. Jusqu’à présent je n’ai pas remis le pied dans ce village. J’irai un jour, pleurer et verser de l’eau devant la tombe de ma grand-mère mais il n’y a plus rien d’urgent maintenant, puisqu’elle est déjà morte.

Mais revenons à Nianmoué mon village maternel et Tiassalé, la grande ville la plus proche. Il y a environ deux étés, j’y étais allée avec ma tante et mes cousins qui venaient de France. Ma tante, contrairement à ma mère, n’a pas toutes ces idées sur son village et tenait à ce que ses enfants le connaisse. L’été précédent, j’y étais allée avec ma mère, qui avait insisté pour qu’on aille voir une guérisseuse traditionnelle étant donné que la medecine occidentale ne peut rien faire pour moi. Nous etions restées à Tiassalé et nous n’avions pas mis les pieds au village. J’ai toujours trouvé ça curieux que les gens qui évitent le village y courent lorsqu’ils ont besoin de quelque chose que seul le village peut leur apporter. L’année suivante malheureusement, ma grand-mère maternel décéda, et cette fois je ne refusai pas d’aller à son enterrement au village puisque j’y étais déjà allée quelques fois. Je n’étais pas proche de cette grand-mère là, et pour être honnête je ne l’avais jamais vraiment apprécié. Je trouvais que c’était une femme dure et plutôt méchante. Ma mère raconte souvent qu’elle avait été méchante avec moi une fois dans mon enfance et depuis j’avais fait une croix sur elle. Je ne me souviens pas de cet incident mais il faut croire que j’ai la rancune tenace. Cependant à sa mort, les regrets habituels firent surface, j’avais vécu pendant deux ans à seulement 15 minutes de chez elle, peut-être que j’aurais dû aller lui rendre visite plus souvent, peut-être que j’aurais dû lui demander à elle de m’apprendre notre langue, peut-être que j’aurais dû lui demander de me raconter des histoires de son enfance et de sa jeunesse, quand le pays était encore une colonie française. Je pense souvent aux grand-mères des femmes africaines de ma génération, surtout aux grand-mères des femmes qui ont grandi en occident. Nos vies sont tellement à des années lumières des vies qu’ont eu nos grand-mères et souvent la transmission ne peut pas se faire car nous vivons très éloignées les unes des autres. Ou bien nous ne parlons même pas la même langue. J’ai toujours été curieuse de connaitre les récits de vies de nos grand-mères.

Les funérailles de ma grand-mère ont été ma première expérience de funérailles ici en Côte d’ivoire. Je suis une personne hypersensible, une éponge à émotions donc j’appréhendais énormément ces funérailles. Cependant, je dirais que les ancêtres ont conspiré pour que je sois présente ici au moment du décès de ma grand-mère. Ces longues funérailles qui ont mixé éléments traditionnels, culturels et chrétiens, m’ont fait ouvrir les yeux sur certaines choses de notre culture que j’ignorais, et ont confirmé certaines choses dont j’avais l’intuition. Par ailleurs, elles ont confirmé ma tristesse de ne pas parler ma langue, car lors du Ndolè (des chants traditionnels chantés en cercle tapant deux bâtons) de la veillée funéraire, j’ai passé mon temps à demander à ma tante de me traduire les paroles. Les gens chantaient sur la vie du village et la vie de ma grand-mère. Il y avait notamment une chanson qui parlait d’un homme nommé Koffi, qui « tue les enfants des gens près du fleuve ». J’ai compris qu’il s’agissait d’un épisode de l’histoire du village et ça m’a confirmé que oui, en Afrique, la musique et la danse sont plus que du divertissement, c’est l’histoire, c’est la spiritualité, c’est l’éducation et ne pas parler la langue te coupe de toute cette connaissance. Cela m’a fait aussi me demander, en quelle langue est-ce que je chanterai aux funérailles de ma mère puisque je ne parle pas Baoulé ? Le Ndolè s’est terminé quand tout le groupe de femmes est entré dans la salle ou reposait ma grand-mère, cercueil ouvert. C’était la première fois que je voyais un corps humain sans vie et ce fut une expérience plutôt existentielle. Cette expérience m’a fait me souvenir d’une scène d’une série de noël sudafricaine sur Netflix. La grand-mère décède au début de la saison 2 de cette série et les femmes de la famille doivent nettoyer son corps avant son enterrement. Dans cette scène, on voit l’une des petites-filles fondre en larmes et la sœur de la grand-mère prend le bras de la défunte et le secoue en disant « Est-ce que c’est elle qui est ici ? non, ce n’est pas elle, c’est juste son corps, alors arrête de pleurer. » Une sagesse un peu brutale mais une sagesse quand même. Le même type de sagesse s’est exprimé lorsqu’en rentrant dans salle où se trouvait le corps de ma grand-mère, une cousine a commencé à fondre en larmes. Une tante l’a grondé en lui montrant la porte avec son bâton de Ndolé et en lui criant « Non ! ici on pleure pas, on chante ! si tu veux pleurer tu sors ! » La brutalité cette sagesse m’a fait rire intérieurement et a rendu le moment un peu moins lourd pour moi. La fin du Ndolè qui consistait à tourner au tour de la défunte pendant que les chants montaient crescendo était l’une des choses les plus profondes qu’il m’ait jamais été donné de vivre. Soudainement, je compris enfin pourquoi le fait d’absolument avoir des enfants et des grandes familles est si important dans les cultures africaines. Qui va chanter pour t’accompagner dans l’au delà si tu es seule ?

Après le Ndolè, la fanfare commença à jouer et tous les jeunes du village qui attendaient sur les côtés que la chorale puis le Ndolè se terminent, se jettèrent dans la danse comme un seul homme. Je n’ai pas beaucoup d’énergie en général et je suis rentrée à l’hôtel dormir avant la fin de cette veillée funéraire. Le lendemain, je suis arrivée en retard à l’église. La messe se termina avec la mise en terre. C’était un moment que je redoutais parce que ma mère est la femme la plus forte que je connaisse et si elle s’était effondrée je me serais effondrée aussi. Ensuite nous sommes rentrés au village pour prendre un dernier repas ensemble dans la grande maison d’un membre de notre famille et j’entendais ma mère et d’autres grandes tantes parler du fait qu’elles étaient convaincues que l’esprit de la grand-mère n’était pas là car sinon il y aurait eu des transes. C’est vrai qu’en quittant Abidjan, le corbillard c’était arrêté et quelques-unes de mes tantes etaient tombées en transe, notamment ma tante Angèle, celle qui n’a pas peur d’aller au village. Apparemment, cela signifiait que la grand-mère ne voulait pas continuer. Le corbillard a dû faire demi-tour pour changer de voiture pendant que la longue file de voitures et de bus qui composaient notre cortège funéraire attendaient au bord de la route. Une fois le corbillard changé, on a pu avancer en direction du village. L’Afrique et ses mystères.

(A suivre…)

Recommendation

Cette semaine, je vous recommande de lire L’enfant Noir de Camara Laye, si vous ne l’avez jamais lu. C’est un classique de la littérature Ouest-Africaine publié en 1953, où l’auteur raconte son enfance dans un village de haute-guinée dans les années 1930. Un beau classique, à lire ou à relire.

Dear friend,

Did you know that I'm writing a book? In fact, I can finally say that I finished it last week. But as writing is mostly about rewriting, I know this is just the first draft that I'll have to rewrite until I get it right. I'm still proud that I've been able to write a full-length novel, even though I'm at the stage where I'm wondering how to find a publisher and whether this book of romantic-erotic fiction will be of interest to anyone other than the three and a half friends who read me regularly. As an avid reader, it took me decades before feeling able to embark on the adventure of writing an entire book, most of which was written at the beginning of last January.

December had been a good month for me you know?. For once, my body and brain seemed to be on my side: travel, romance, parties, outings etc. I was riding a rising wave. Since I know that the falling waves are always waiting for me anyway, and since I wasn't going back to work until mid-January, I decided to spend the first week of January in my mother's hometown and village to finish the book I'd started writing around November. It was either that or staying at home on my own, as I didn't have the money nor the friends to go and rent a villa by the sea.

It wasn't the first time I'd been to my village. When I was a child, I only remember going there once. I must have been eight, and my parents had decided to take me and my sisters on a tour of the country, which included visits to their respective villages. I must have been eight years old and I remember lying half stretched out on the back seat when our car crossed the Tiassalé bridge over the Bandama, our ancestral river. I remember seeing the characteristic arches of this bridge go by backward (impressive for a child) at the same time as I felt the car driven by my father jerk as it passed over the metal lines on the ground. I've always feared bridges, especially bridges over bodies of water, and I wonder if it doesn’t come not from that trip.

Since then, I haven't been back to the village. When I come back to Abidjan on holiday, I stay in town and go on the usual tourist outings to the nearby seaside towns. And then my parents, like many Ivorian parents, are the kind of Africans who are afraid of the village and don't want their children to go there, especially without them. The trip we took when I was eight was their way of showing us the country at least once, and only once. A lot of people in this country associate the village with everything traditional, and everything traditional is akin to "witchcraft." A legacy of the general brainwashing carried out by the colonizers. When I asked my parents why they didn't want us to go to the village, given that they were born and raised there, the only answer I got was "it's not the same thing".

In fact, I insisted for years on going to see my grandmother in my father's village, but my father pretended to want to take me and let my request drag on until my stay was over and I had to return to Europe. The year I decided to go on my own and, faced with my determination, my mother agreed to go with me, my grandmother died just two months before my arrival. Only then, I was expected to go to the village for her funeral. I refused to go. If I couldn't go to the village while my grandmother was alive, then I wasn't interested in going after her death. To this day I haven't set foot in this village again. One day I'll go and cry and pour water in front of my grandmother's grave, but there's nothing urgent about that now, because she's already dead.

But let's go back to Nianmoué, my maternal village, and Tiassalé, the nearest big town. About two summers ago, I went there with my aunt and cousins from France. My aunt, unlike my mother, didn't have all those ideas about the village and wanted her children to get to know it. The previous summer I'd been there with my mother, who'd insisted we go and see a traditional healer since western medecine cannot do anything for me anymore, but we'd stayed in Tiassalé and never set foot in the village. I've always found it strange that people who avoid the village run there when they need something that only the village can provide. Sadly, the following year my maternal grandmother died, and this time I didn't refuse to go to her funeral in the village as I'd been there a few times before. I wasn't close to this grandmother, and to be honest I'd never really liked her. I thought she was a rather harsh and mean woman. My mother often says that she'd been mean to me once when I was a child and I'd written her off ever since. I don't remember that incident, but I guess I hold a grudge for a long time. However, when she died, the usual regrets surfaced, I had lived only 15 minutes from her home for two years, maybe I should have gone to visit her more often, maybe I should have asked her to teach me our language, maybe I should have asked her to tell me stories of her childhood and youth, when the country was still a French colony. I often think about the grandmothers of African women of my generation, especially the grandmothers of women who grew up in the West. Our lives are so far removed from the lives of our grandmothers, and often the stories can't be passed on because we live so far apart. I'm always curious to hear the stories of our grandmothers' lives.

My grandmother's funeral was my first funeral experience here in Côte d'Ivoire. I'm a hypersensitive person, a sponge for emotions, so I was very apprehensive about this funeral. However, I'd say that the ancestors conspired to ensure that I was here when my grandmother passed away. This long funeral, which mixed traditional, cultural and Christian elements, opened my eyes to certain things about our culture that I didn't know, and confirmed certain things that I had intuited. They also confirmed my sadness at not speaking my language, because during the Ndolè, the traditional songs sung in a circle tapping two sticks at the funeral wake, I spent my time asking my aunt to translate the words for me. People sang about life in the village and the life of my grandmother. In particular, there was a song about a man called Koffi, who "kills people's children down by the river". I understood that this was an episode in the history of the village and it confirmed to me that, yes, in Africa, music and dance are more than just entertainment, they're about history, spirituality and education, and not speaking the language cuts you off from all that knowledge. It also made me wonder, what language will I sing at my mother's funeral if I don't speak Baoulé?

The Ndolè ended when the whole group of women entered the room where my grandmother lay, coffin open. It was the first time I'd seen a dead human body, and it was a rather existential experience. This experience made me remember a scene from a South African Christmas TV show on Netflix. The grandmother dies at the beginning of season 2 of tv show and the women of the family have to clean her body before her burial. In this scene, we see one of the granddaughters burst into tears and the grandmother's sister takes the dead woman's arm and shakes it, saying "Is that her here? no, it's not her, it's just her body, so stop crying." A rather brutal wisdom, but wisdom nonetheless. The same kind of wisdom was expressed when, on entering the room where my grandmother's body laid, a cousin started to burst into tears. An aunt scolded her, pointing to the door with her Ndolé stick and shouting "No! we don't cry here, we sing! if you want to cry, get out! The brutality of this wisdom made me laugh inside and made the moment a little less heavy for me. Suddenly, I understood why having children and large families is so important in African cultures. Who's going to sing to accompany you in the afterlife if you're alone?

After the Ndolè, the brass band began to play, and all the young people in the village, who had been waiting on the sidelines for the choir and then the Ndolè to finish, threw themselves into the dance as one man. I don't have much energy in general and I went back to the hotel to sleep before the wake was over. The next day, I arrived late at the church. The mass ended with the burial. It was a moment I dreaded because my mother is the strongest woman I know and if she had collapsed I would have collapsed too. Then we went back to the village to have a last meal together in the big house of a member of our family and I could hear my mother and other older aunts talking about how they were convinced that the spirit of the grandmother wasn't there because otherwise there would have been trances. It's true that when we left Abidjan, the hearse stopped and some of my aunts went into a trance, especially my Auntie Angèle, the one who isn't afraid to go to the village. Apparently, this meant that the grandmother didn't want to go on. The hearse had to make a U-turn to change cars while the long line of cars and buses that made up our procession waited on the side of the road. Once the hearse had been changed, we were able to move on towards the village. Africa and its mysteries.

(To be continued…)

Recommendation

This week, I recommend that you read L'enfant Noir (The African child) by Camara Laye (badly translated as“The Dark Child” in earlier versions), a classic of West African literature published in 1953, in which the author recounts his childhood in a village in Upper Guinea. It's a classic to read or reread.

Congratulations on your book! That is such a big achievement. I wish you luck on your rewriting journey and finding a suitable publisher.

I’ve also rarely been to my parents’ villages for the same reasons your parents kept you from yours. And though I understand my language and speak it to an extent, I’d love to be fluent and immerse myself in my culture. Reading about your experience going back to your village was really interesting.